Grundlagennormierung ⇓

Liegenschaftseigentümer oder Eigentümergemeinschaften haben vornehmlich dafür zu sorgen, dass von ihrem Eigentum, ihrer vermieteten Liegenschaft und / oder Objekten, keine Gefahr für die Sicherheit von Personen oder deren Eigentum ausgeht.

In diesem Kontext kommen noch seitens der Rechtsprechung die entwickelten

- „Verkehrssicherungspflichten“ oder/oder die

- „Bauwerkehaftung“

gem. § 1319 ABGB zu tragen.

Eine standardisierte (Normen entsprechende) Kontrolle der Objekte, Anlagen, Grundstücke und die damit verbundenen Verkehrswege, sind gesetzlich vorgeschrieben. Die Erhebung und Dokumentation von Fachpersonal auf Schäden und Gefahrenquellen dient zur Vermeidung nachhaltiger Haftungen für die Eigentümer und Betreiber.

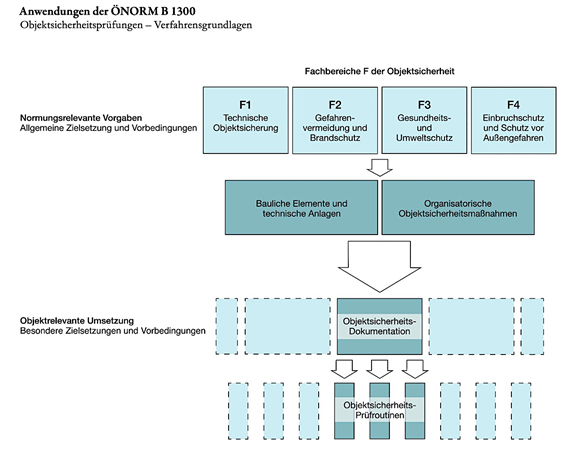

Zur besseren Übersichtlichkeit werden die Prüfungsverfahren in Themen- und Fachbereiche strukturiert:

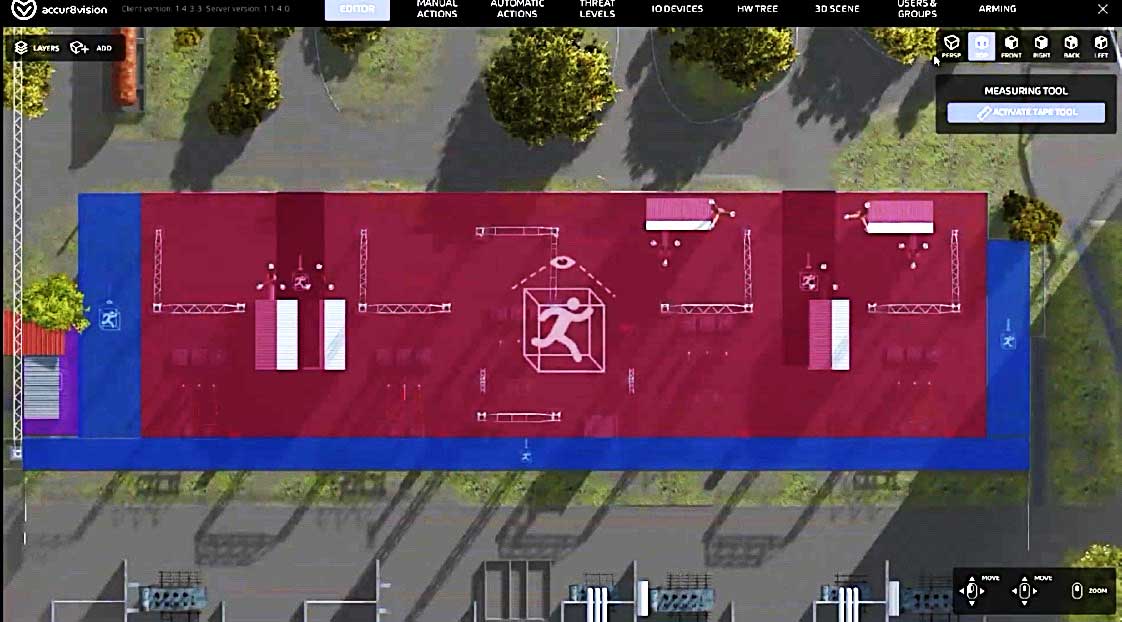

- F1: Technische Objektsicherheit

- F2: Gefahrenvermeidung und Brandschutz

- F3: Gesundheit und Umweltschutz

- F4: Einbruchschutz & Schutz vor Außengefahren

Abbildung: ÖNORM B1300 Anwendungsbereiche

Quelle: TUEV-Austria GmbH (2020)

Wer sich nicht um sein Objekt, seine Liegenschaft und die damit verbundenen Verkehrswege sorgt, handelt gesetzeswidrig und fahrlässig und ist im Falle eines Unfalles o.ä. nicht nur schadensersatzpflichtig, sondern muss auch mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

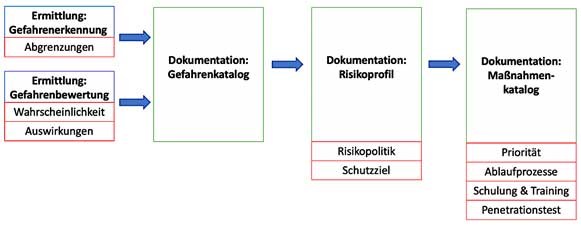

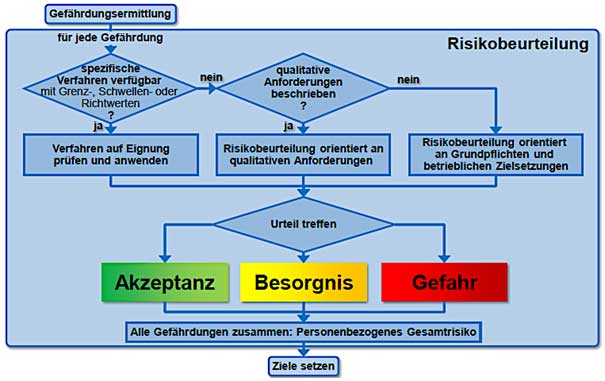

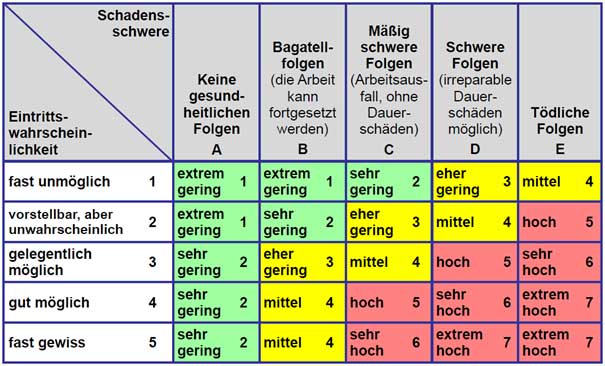

Eine gut geführte Erhebung und Dokumentation kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Die durchgeführte ÖNORM B 1300 Sicherheitsüberprüfung bringt Standardisierung:

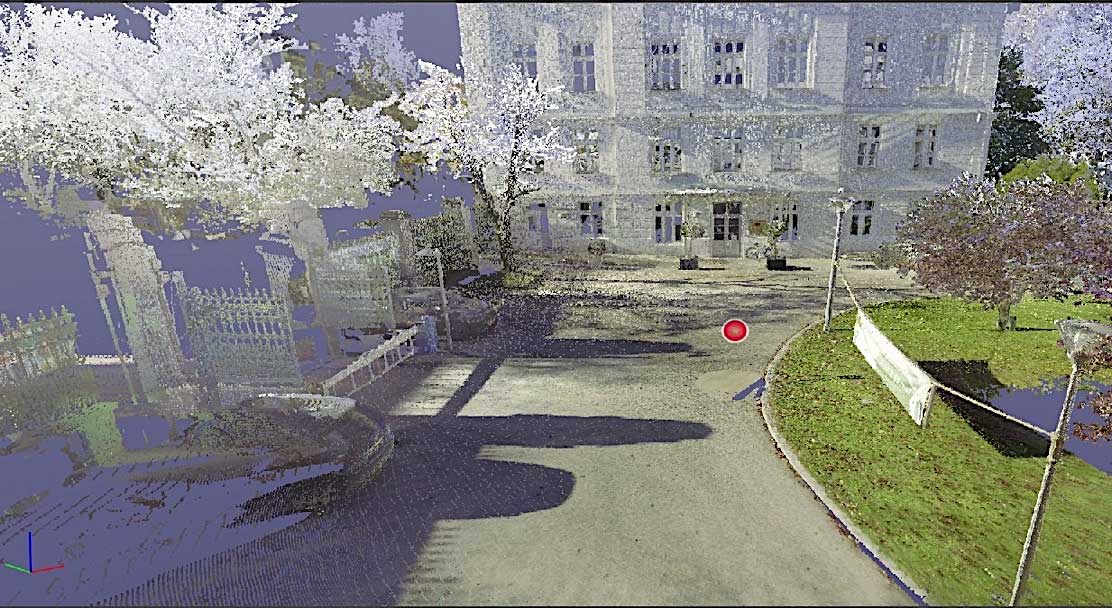

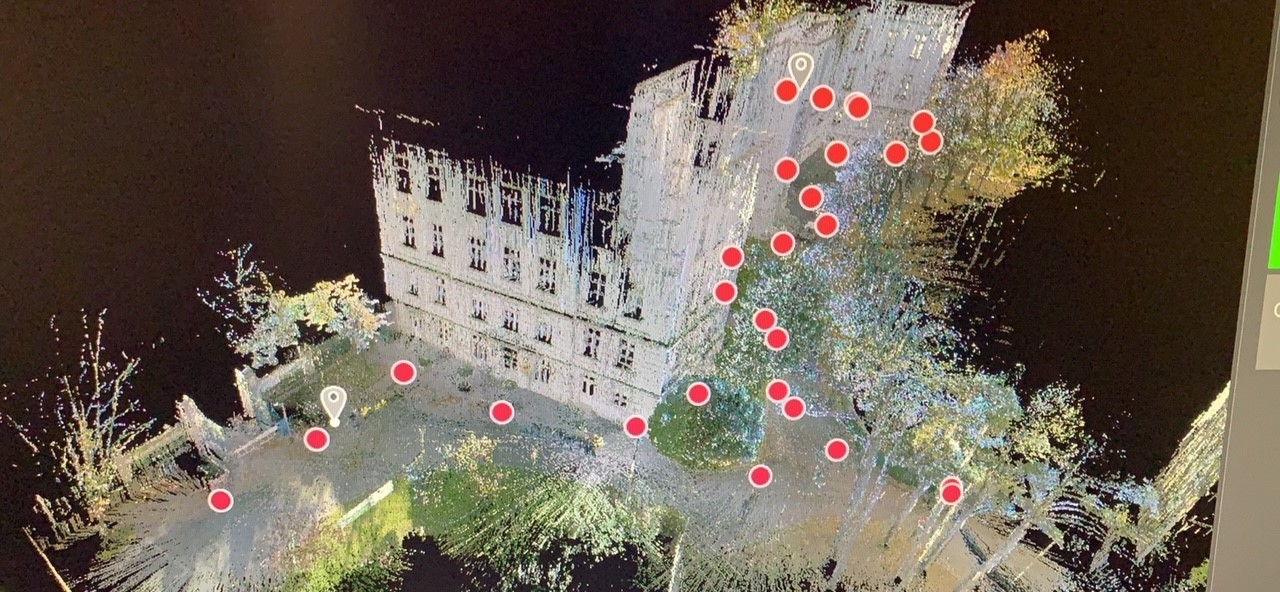

In Zuge dieser Sicherheitskonzeption wird die Objektsicherheits-überprüfung anhand von Besichtigungen des Erhebungsteams im Areal der Amadeus International School Vienna durchgeführt.

Sachkundige Personen protokollieren die Erkenntnisse in einem Prüfungsprotokoll und arbeiten den IST- und SOLL-Stand in die Sicherheitskonzeption mit ein.